我院休闲体育专业《运动训练学》课程以培养高素质体育专业人才为目标,通过系统化的知识体系和创新教学模式,致力于为学生考研升学和职业发展提供有力支撑。该课程面向大三休闲体育专业学生开设,作为专业选修课安排在大三下学期,学生已具备《运动解剖学》《运动生理学》等先修课程基础,对运动科学已形成初步认知框架,能够更高效地衔接本课程的跨学科内容。该课程以田麦久教授主编的《运动训练学(第二版)》为基础教材,系统构建了包含竞技体育理论、训练方法体系、运动成绩分析等在内的完整知识框架。课程内容紧密对接多所大学体育学专业研究生考试大纲,通过每周的课堂随即讨论和重点复习,帮助学生夯实理论基础。

在教学模式上,课程采用了“理论讲授+小组研讨+实践模拟”的三维教学法。在一学期的课程中共包含5次精心设计的小组讨论环节,学生需要围绕"技术训练方法创新"、"心理训练应用"等专题结合自身运动训练经验展开深入探讨。这种教学模式不仅培养了学生的批判性思维,更锻炼了其学术表达能力,也为考研复试中的专业面试打下坚实基础。

课堂观察显示,学生参与研讨的积极性较高,尤其是具有专项运动经历的学生(约占班级75%)能结合案例提出创新观点,但部分理论薄弱的学生需教师引导建立讨论逻辑。此外,该课程还包含4学时的实践环节,通过“运动训练模拟——设计一堂专项训练课”等实践内容,辅助学生将理论知识转化为实操能力,对知识进行更好的巩固。

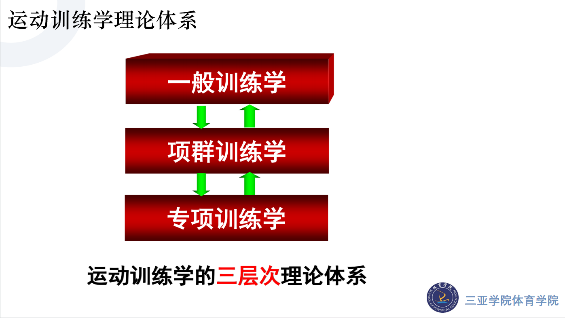

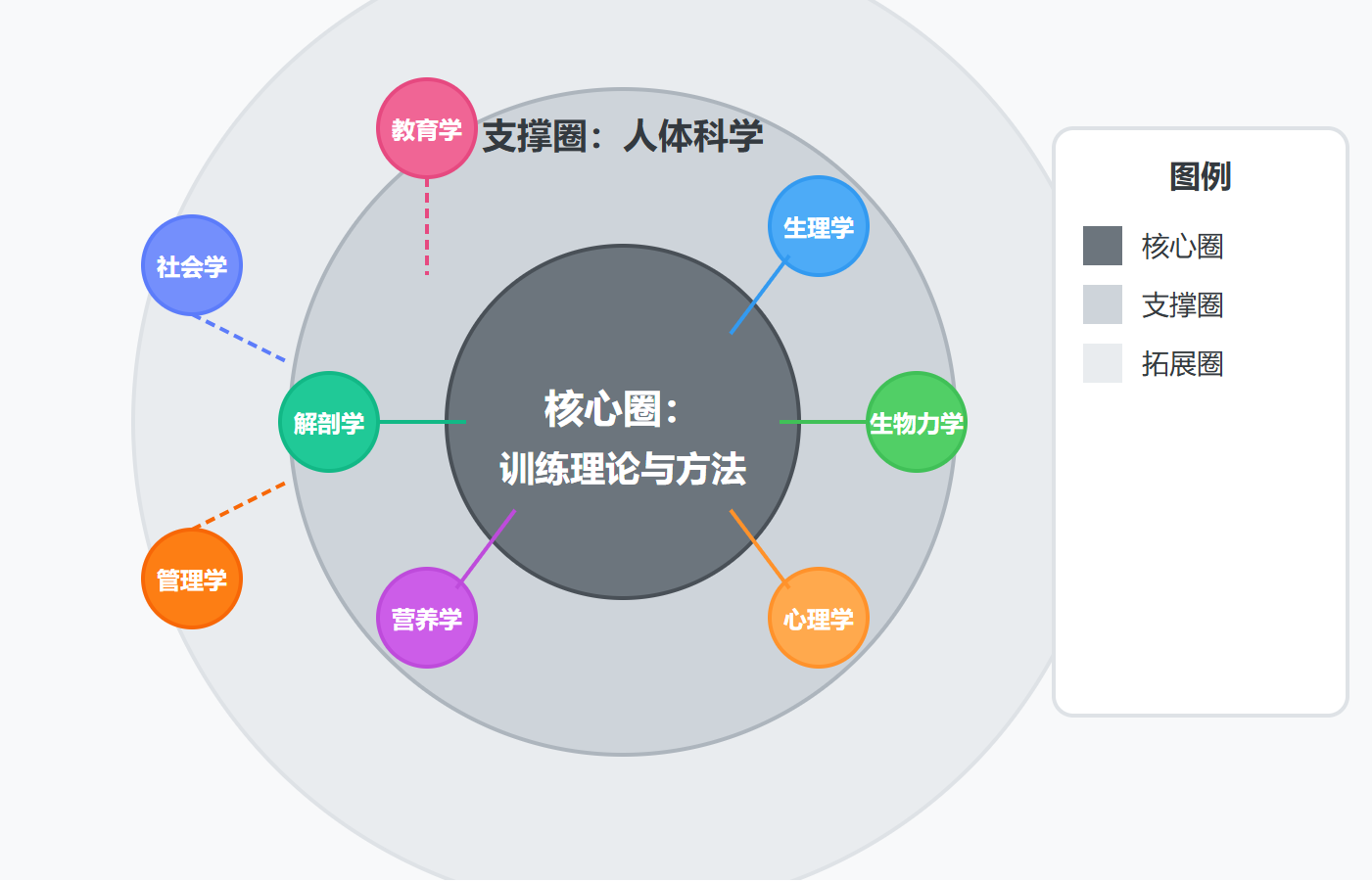

该课程最大的特色在于其跨学科的知识融合。作为先修课程《运动解剖学》和《运动生理学》的知识延伸,本课程创造性地将运动人体科学与体育管理理论相结合。在"运动员竞技能力训练"章节中融入运动生物化学等分析,在"训练计划制定"部分则增加了体育组织管理视角,这种交叉学科的课程设计极大地拓展了学生的学术视野。课程主讲教师通过这种跨学科的课程设计,帮助学生构建更完整的体育学知识体系,无论是考研深造还是就业发展,都能更具竞争力。"

未来,主讲教师将继续优化《运动训练学》课程建设,选择更多优秀的教学案例进行讲授。希望通过持续的改革创新,学院能将这门课程打造成为培养高素质体育人才的特色平台,为体育学研究生教育输送更多优质生源。正如课程教学大纲中所强调的,这门课程不仅要传授专业知识,更要培养学生的学术思维和创新能力,这正是新时代体育人才培养的关键所在。

供稿人|王雯锐

排版|张莹娜

校对|李红云